NEW 国宝14件、重要文化財47件を含む約90点の名宝を一挙公開する「開創1150年記念 醍醐寺 国宝展」が

醍醐寺に伝わる国宝14件、重要文化財47件を含む約90点の宝物を大阪で初めて大規模にご紹介します。また、「桜ミク」とのコラボレーションも決定し、展覧会会場内で来場者のスマートフォンを利用したAR体験が可能です。展覧会のみどころや「桜ミク」とのコラボレーションの内容もご紹介します。

※以下、画像とテキストは、情報提供を受けてプレスリリースから引用

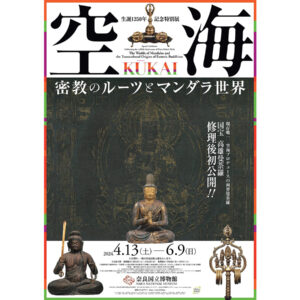

京都市伏見区に位置する醍醐寺は、平安時代前期の貞観16年(874)に理源大師聖宝(りげんだいししょうぼう)によって開創されて以来、真言密教の拠点寺院として、歴代の皇族や公家、武家の信仰を集め歴史の表舞台において重要な役割を果たしてきました。醍醐山山上(上醍醐)と山裾(下醍醐)の二つの伽藍からなる醍醐寺は、山の寺としての性格を持ち、国家安泰や祈雨など種々の祈願の場として、また江戸時代初期からは修験道の拠点寺院として発展してきました。

本展では、「山の寺 醍醐寺」「密教修法のセンター」「桃山文化の担い手」の三つの章に加えて、醍醐寺の特徴を紹介するコーナー展示「秘法継承」「密教法具一神秘の造形」「修験の寺」「引き継がれる聖宝の教えー顕密兼学の精神」「醒醐寺の近代・現代美術」を設け、醍醐寺に伝わる国宝14件、重要文化財47件を含む約90点の宝物を大阪で初めて大規模にご紹介します。秀吉や北政所が愛した桜にまつわる寺宝も華やかに花を添えるなど、その歴史と美術を展観する貴重な機会となります。

INDEX [CLOSE]

【みどころ01】国宝14件、重要文化財47件一挙公開

7万点以上の国宝を所蔵する醍醐寺(*)。開創1150年を記念して厳選した国宝14件、重要文化財47件を含む約90点の名宝を一挙公開いたします。

※2013年に69378点に及ぶ醍醐寺文書聖教が国宝に指定されました。

【みどころ02】豊臣秀吉が愛した醍醐寺

豊臣秀吉は応仁の乱で荒廃した醍醐寺の復興を強力にサポート。秀吉が主催した「醍醐の花見」はまさに絢爛豪華。本展では秀吉の肖像画や俵屋宗達筆の舞楽図屏風をはじめとした華やかな近世文化の展示も大充実です。

【みどころ03】コーナー展示でミステリアスな密教世界を体感

5つのトピックに分けて密教の世界をご案内。初めて仏教美術をご覧になる方にも楽しんでいただけます。数々の騒乱を越えて現代に伝わる祈りの空間が大阪中之島美術館に!

本展の構成

第1章 山の寺 醍醐寺

醍醐寺は醍醐山の頂上にある上醍醐と、山麓の下醍醐に広大な寺領を有している。今日、多くの参詣者は下醍醐までで、上醍醐まで登る人は少ない。しかし、本来醍醐寺の始まりは上醍醐にある。平安時代前期の貞観16年(874)、理源大師聖宝が笠取山の山頂に草庵を結び、准胝(じゅんてい)観音と如意輪観音をまつったのが醍醐寺の始まりである。やがて醍醐寺は醍醐天皇の御願寺となり、天皇の庇護のもと上醍醐に薬師堂や五大堂が建立された。薬師堂には今日に伝わる薬師三尊像をはじめ、今回展示の吉祥天立像や帝釈天騎象像などがまつられた。

また、五大堂の五大明王像は四躯が江戸時代に再興されたものであるが、大威徳明王像は創建期の像であり、創建期に遡る初期密教像として貴重である。延長4年(926)、下醍醐に釈迦堂が建立され、天暦5年(951)には下醍醐に五重塔が建立された。こうして醍醐寺は上醍醐と下醍醐の二伽藍からなる大伽藍となったが、上醍醐は開祖聖宝ゆかりの聖地として特別な信仰を集め続けている。室町時代の文明2年(1470)、下醍醐は兵火によって五重塔を残して灰煽に帰したが、上醍醐には兵火が及ばなかった。今日、私たちが醍醐寺の初期に遡る優れた文化財を見ることができるのも、上醍醐と下醍醐という特殊な伽藍構成であったことが大きい。

重要文化財《如意輪観音坐像》 平安時代(10世紀)

※通期展示

画像提供:奈良国立博物館

第2章 密教修法(すほう)のセンター

古来、人々は国の安泰や五穀豊穣、あるいは健康や家内安全など、さまざまな願いを仏に祈ってきた。とりわけ密教の修法(加持・祈祷の作法)は種々の願いに対応する多様性を有しているが、同じ修法でも寺院や流派によって作法が異なり、独自の秘法は門外不出とされることが多かった。雨乞いなら〇〇寺の誰、安産なら✕✕寺の誰というように、特定の験力(げんりき)を有する僧侶がいる寺院には修法の依頼が集中し、皇族や貴族の信仰を集めるようになった。

平安時代から鎌倉時代にかけて醍醐寺は高名な学僧や験力の強い僧侶を輩出し、あたかも密教修法の研究センターとでも称すべき観があった。彼らは自流のみならず他流の情報も集め、詳細な記録に残した。また、修法の本尊を描くための設計図である「図像」も熱心に収集した。醍醐寺には近年国宝に指定された文書聖教7万点が伝わっているが、これらは醍醐寺の僧侶たちの数世紀にわたる研究の集積である。

密教の聖教をこれほど豊かに伝える寺院はほかにない。この章では、平安時代から鎌倉時代の作品を中心に、仏像や仏画、密教法具を展示する。皇族や貴族の信仰を集めた醍醐寺の美術品は、一流の仏師や絵師の手になるものが多い。人に恐怖心さえ起こさせるほとけの姿にも、どこか優美さがただよっているのはそのためだろう。

重要文化財《不動明王坐像 快慶作》 建仁3年(1203)

※通期展示

画像提供:奈良国立博物館

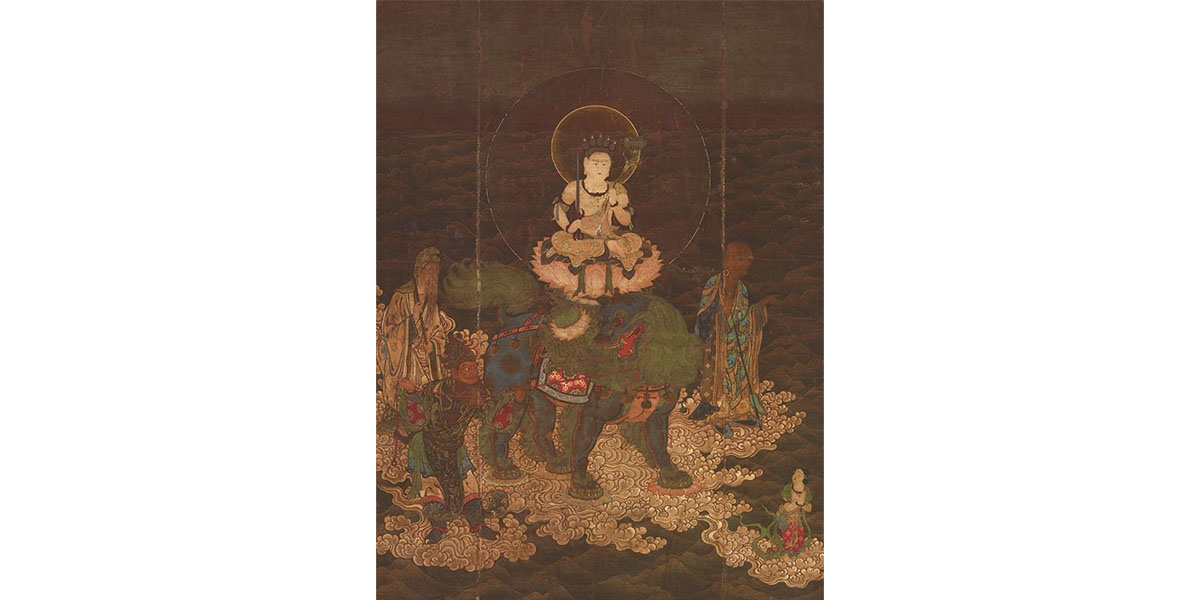

国宝《文殊渡海図》 鎌倉時代(13世紀)

※前期展示(7月21日まで)

画像提供:奈良国立博物館

第3章 桃山文化の担い手

室町時代の文明2年(1470)、下醍醐は兵火によって五重塔を残して灰燼に帰した。復興に尽力したのが天正4年(1576)に醍醐寺座主となった義演である。義演は関白二条晴良を父に持ち、天正13年(1585)に本来皇族に与えられる称号の准三后となった人物である。復興は豊臣秀吉によるところが大きいが、義演は秀吉とも渡り合える出自と度量をあわせ持っていた。秀吉は慶長3年(1598)に贅を極めた「醍醐の花見」を行ったように、醍醐寺に対して特別な想いを持っていた。

秀吉の死後も北政所をはじめとした豊臣氏による復興は続き、金堂、仁王門、上醍醐の諸堂が再興された。今日醍醐寺には三宝院の長谷川派の襖絵をはじめ、俵屋宗達の舞楽図屏風や扇面散図屏風など近世の名画が数多く伝わっている。醍醐寺は桃山の美の殿堂という密教寺院とは別の顔を持っており、それが醍醐寺の大きな魅力となっている。徳川の世になっても醍醐寺に対する庇護は続き、堂宇や仏像の復興が行われた。

当時、修験道は当山派(真言宗系)と本山派(天台宗系)などのニ派に分かれ、互いに勢力を競っていた。慶長16年(1611)徳川家康は醍醐寺三宝院に属する修験を当山派と称することを許可し、真言宗の修験道の本寺と認めた。これにより、醍醐寺は全国各地の霊山で行われていた真言系の修験道を統括する寺院となった。

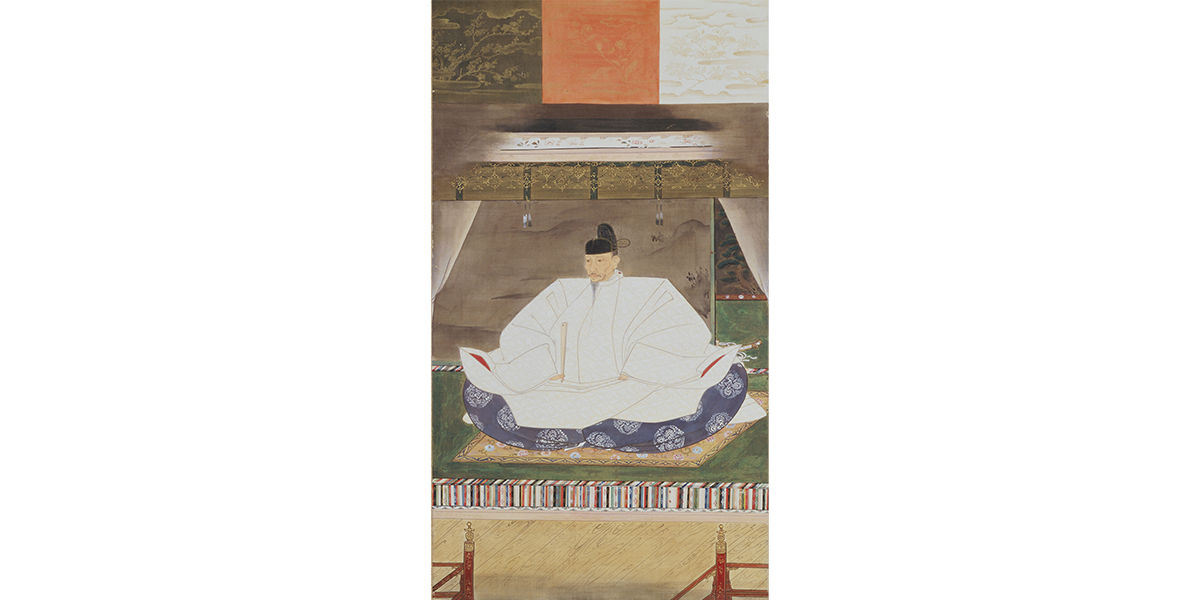

《豊臣秀吉像》 江戸時代(18世紀)

※通期展示

画像提供:奈良国立博物館

重要文化財《舞楽図屏風 俵屋宗達筆》 二曲一双

江戸時代(17世紀)

※後期展示(7月24日から)

画像提供:奈良国立博物館

《金天目及び金天目台》 安土桃山時代(16世紀)

※通期展示

画像提供:奈良国立博物館

「桜ミク(初音ミク)」とのコラボレーションも決定

「桜ミク」は、日本から世界へと活躍の場を広げるバーチャル・シンガー「初音ミク」が、春をイメージした装いとなった姿で、桜とさくらんぼがデザインモチーフとなっています。

今回はこの「桜ミク」とのコラボレーションとなり、展覧会会場内で来場者のスマートフォンを利用したAR体験をはじめ、アクリルスタンドやステッカー等の展覧会限定グッズを販売します。また、本展開催中の閉館の館内放送が「初音ミク」の音声となり、音声ガイドのスペシャルトラックとして「初音ミク」担当パートも収録。

豊臣秀吉が桃山時代に豪華絢爛な醍醐の花見をした事でも知られる醍醐寺。今回「醍醐寺 国宝展」と「桜ミク」がコラボしたスペシャルバージョンのイラストを制作。会場内限定であたかも目の前で桜ミクが舞っているかのような臨場感あふれる「桜ミクが舞う。醍醐の桜のAR」を体験する事ができます。

本来は春の桜の時期限定で登場する桜ミク。今回に限り実現する醍醐の桜との特別なコラボレーションを大阪中之島美術館にてお楽しみ頂けます。

今回のためにイラストレーターのiXima氏が特別に書き下ろした桜ミクのイラストは、大阪中之島美術館の黒い建物をイメージした黒地に、醍醐寺を象徴する五七の桐の紋をあしらった着物を着用。背景には、醍醐寺の有名な枝垂れ桜と国宝の五重塔が描かれています。

開催概要

| 展覧会名 | 開創1150年記念 醍醐寺 国宝展 |

| 会期 | 2024年6月15日(土)〜8月25日(日) 前期:6月15日(土)〜7月21日(日) 後期:7月24日(水)〜8月25日(日) |

| 時間 | 10:00〜17:00(入場は16:30まで) |

| 休館日 | 月曜日、7月23日(火) ※7月15日(月・祝)、8月12日(月・休)は開館 ※会期中、展示替えがあります |

| 会場 | 大阪中之島美術館 4階展示室 |

| 住所 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4丁目3−1 |

| MAP | |

| 入場料 | 一般 1800円(団体1600円) 高大生 1100円(団体900円) 小中生 500円(団体 300円) ※税込み価格。団体は20名以上。 ※災害などにより臨時で休館となる場合があります。 ※20名以上の団体鑑賞をご希望される場合は事前に団体受付フォームにてお問い合わせください。 ※学校団体の場合はご来場の4週間前までに学校団体見学のご案内からお申込みください。 ※障がい者手帳などをお持ちの方(介護者1名を含む)は当日料金の半額(要証明)。ご来館当日、2階のチケットカウンターにてお申し出ください。 ※本展は、大阪市内在住の65歳以上の方も一般料金が必要です。 ※[相互割引] 本展観覧券(半券可)のご提示で、5階で開催される「没後30年 木下佳通代」(2024年5月25日(土)〜 2024年8月18日(日))の当日券を200円引きで2階チケットカウンターでご購入いただけます。 ・いずれも対象券1枚につき1名様有効です。 ・チケットご購入後の割引はできません。 ・他の割引との併用はできません。 |

| チケット販売場所 | 大阪中之島美術館チケットサイト、展覧会公式オンラインチケット(etix)、ローソンチケット(Lコード:51948)、チケットぴあ(Pコード:686-916)、楽天チケット、イープラス、セブンチケット(セブンコード:105-535)、CNプレイガイド |

| 展覧会サイト | https://nakka-art.jp/exhibition-post/daigoji-2024/ |

| 美術館公式サイト | https://nakka-art.jp/ |

| SNS一覧 | |

| 主催 | 大阪中之島美術館、総本山醍醐寺、日本経済新聞社、テレビ大阪 |

| 協賛 | 伊藤園、エア・ウォーター、大阪商工信用金庫、サラヤ、住友林業、ダイキン工業、大和証券グループ |

| 協力 | 奈良国立博物館 |

| 監修 | 内藤 栄(大阪市立美術館 館長) |

Takenaka Kenji

playpark合同会社 代表・クリエイティブディレクター

1983年生まれ。大阪の出版社でデザイナー・編集者として勤務。ECサイト会社などを経て2017年デザイン事務所playparkを設立。2022年にアート、デザイン、エンタメ、クリエティブなど業界のクリエイティブを「発見し、考え、繋げる」をテーマにWEBマガジンBuzzruBubble(バズルバブル)をスタートさせる。

スポンサーリンク